|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Der größte Eisenbahnfreund aus dem Wuppertal

Carl Bellingrodt - ein Nestor der deutschen Eisenbahnfotografie und wohl auch der bekannteste. Mit seinen vielen Tausend Aufnahmen hat er seit den 1920er Jahren unzweifelhaft eine “bildliche Verkehrsgeschichte” geschrieben. Schon früh stellte er seine Aufnahmen verschiedenen Institutionen zur Verfügung und verkaufte sie auch an Privatleute und war Mitbegründer des deutschen Lokomotivbild-Archivs in Darmstadt (DLA). Und war daher ebenso ein Vermittler des Verkehrsträgers Eisenbahn, der gegenüber die weitaus meisten Leute mehr mit “gebührend-hoheitlichem Respekt” begegneten. Carl Bellingrodt ist in seinem Leben viel gereist und mit seiner schweren Plattenkamera so etliche Kilometer entlang der Trassen gekraxelt. Es waren oft beschwerliche und finanziell teure Aktionen, die man sich heute im Zeitalter der mobilen und digitalen Welten überhaupt nicht vorstellen kann. Dass er dazu neben seiner beruflichen Arbeit im Schoße seiner Familie in seiner Wohnung ein großes Archiv mit den Negativen, Abzügen und Unterlagen aufbaute - manch einer wird sich fragen, woher der Fotomeister seine Zeit, Kraft und Einsatzfähigkeit überhaupt genommen hat. Carl Bellingrodt hat jahrzehntelang in Wuppertal gewohnt und (beim Finanzamt) gearbeitet. Aus heutiger Sicht für die Bahnfans in der Region ein Glücksfall, denn sonst wäre die Bahngeschichte im Tal kaum so interessant dokumentiert worden. Für seinen Beitrag zur heimischen Verkehrsgeschichte und daher zur Stadtgeschichte gebührt ihm höchster Respekt - unabhängig von den vielen anderen eisenbahnhistorischen Szenen. Carl Bellingrodt wurde 1897 in Köln geboren. Bis kurz vor seinem Tode im Jahre 1971 ging er noch auf Fotopirsch, zuletzt öfters auch auf den vielen damaligen Dampfloksonderfahrten. Und was soll man jetzt bei einem kurzen Portrait für Bilder zeigen, wo es doch viele Tausende von hochwertigen Fotos gibt? Vielleicht in einem Rundumschlag möglichst alle Traktionsarten, viele Baureihen und alle bereisten Regionen? Das ist hier aber nicht zu leisten und es kann in diesem Rahmen natürlich nur ganz ausschnittsartig mit mehr fragmentarischem Charakter geschehen. Wir haben uns deshalb dazu entschieden, in dieser Version der Seite einen Schwerpunkt auf den Personenverkehr zu legen, und hier auch mehr auf die Fernzüge. Und zuweilen gibt es zur Abrundung auch bewusst mehrere Aufnahmen von einer Baureihe oder aus einer bestimmten Region. Meist handelt es sich um Motive außerhalb der engeren heimatlichen Gegend, denn davon gibt es auf unserer Site ja vielfältige Sujets. Noch eine Anmerkung: Aufgrund der notwendigen Komprimierung fürs Web kann die durchweg gegebene hohe Qualität der Bilder leider oft nur bedingt vermittelt werden.

|

|

|

|

|

|

|

|

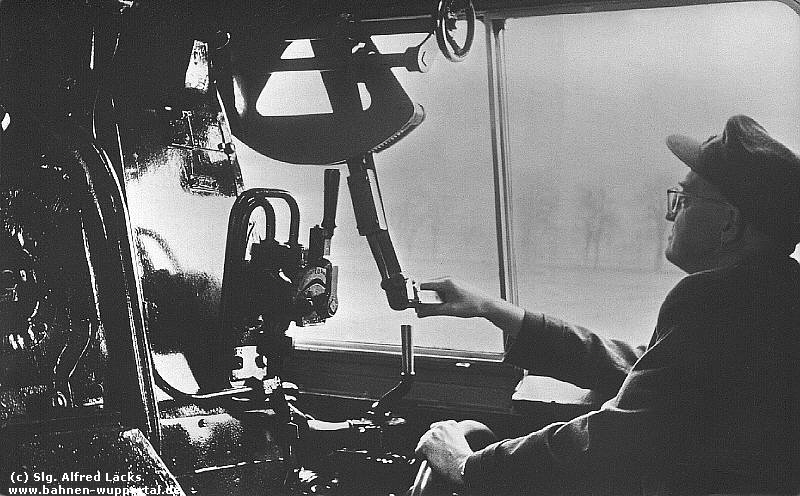

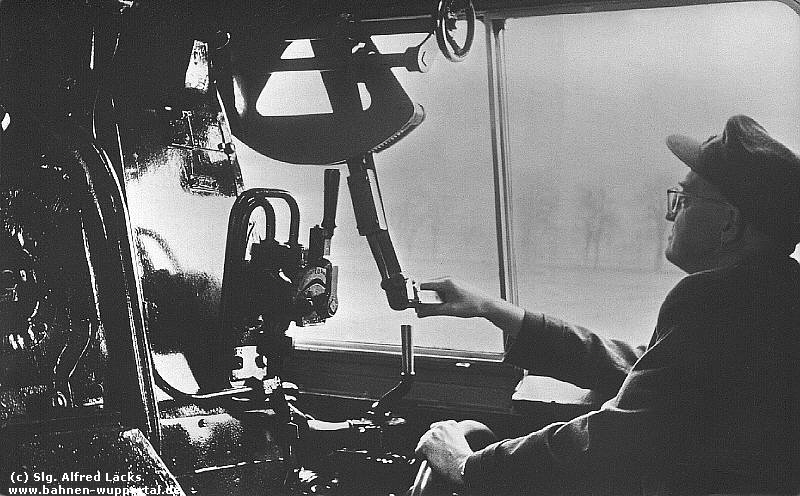

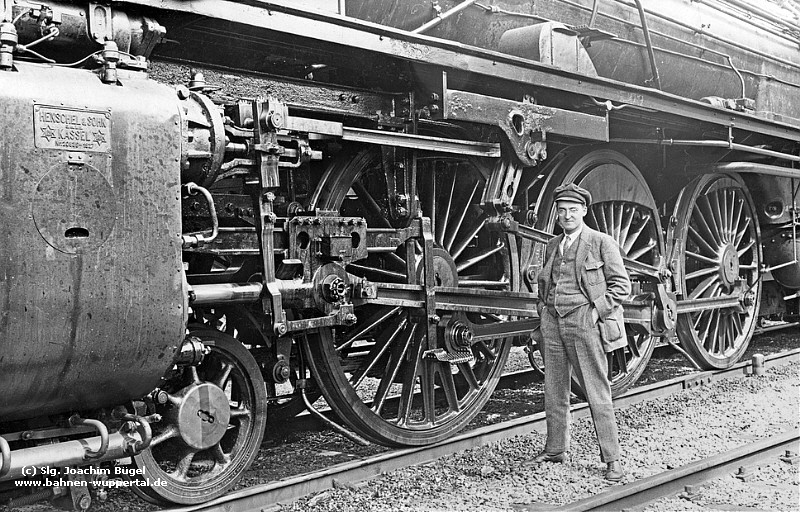

Der Meister in seinem Element: Und das eher doppeldeutig, denn Fotomeister Carl Bellingrodt frönt nicht

nur seinem Hobby, sondern die Lokführer wurden früher öfzers als “Meister” bezeichnet, sozusagen als Experten

der technischen Rossbändigung. Die Lok ist aber kein Allerweltstyp, sondern es ist die 10 002, die bekanntlich

nur eine Schwester hatte. Dabei handelt es sich um die von der DB zuletzt entwickelte Dampflokbaureihe aus

dem Jahre 1957 (aber nicht die zuletzt in Dienst gestellte Neubaudampflok, das war 23 105 im Dezember 1959),

deren Einsatznotwendigkeit vom schon längst laufenden Traktionswandel hingegen überholt war. Die Aufnahme

der mit Ölhauptfeuerung ausgestatteten Lok entstand 1960. Damals waren beide Exemplare beim Bw Bebra zu

Hause. Fällt den Eingeweihten etwas auf? Es ist zwar Dampfzeit, aber der obligatorische Zigarrenstumpen fehlt!

Foto Sammlung Alfred Lacks

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

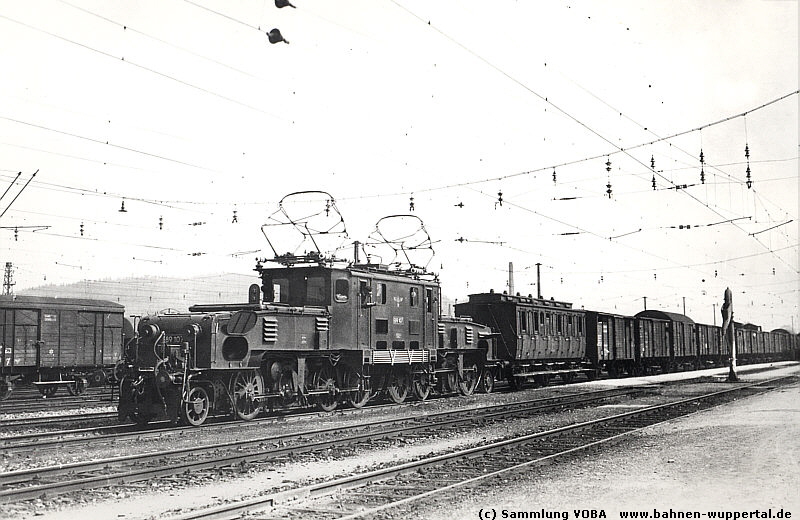

Klassische Ansichten I: Das sind sogenannte Standardaufnahmen von deutschen Lokomotiven, wie sie von

Carl Bellingrodt und seinen Fotokollegen vielmalig erstellt wurden. Für die Übernahme ins Deutsche Lokarchiv

entwickelte man “Normen”, um die typischen Elemente und Details der Fahrzeuge dokumentarisch erfassen zu

können. Oben: Ein derartiges Bild wie die 03 273 wurde dann mit “links schräg von vorne” archiviert. Die Kuppel-

stangen sollten möglichst unten stehen, um das Fahrwerk optimal zur Geltung zu bringen. Die BR 03 wurde am

4.9.1937 nach Bildangaben im Gleisbereich von Wt-Langerfeld abgelichtet. Die Maschine ist erst seit kurzer Zeit

in Betrieb, was am tadellosen Zustand nicht zu übersehen ist. Die Abnahme der bei der Berliner Fabrik Schwartz-

kopff gebauten Lok (Nr.10629) fand statt am 26.2.1937 beim Raw Braunschweig. Die formschöne Lok vermittelt

uns einen tollen Eindruck von der damaligen Eisenbahn-Blüte. Unten: Ein perfekter Zustand der Elektrolok und ein

qualitativ perfektes Standardfoto, was man früher nur mit einer Plattenkamera erzielen konnte. Am 11. Juni 1936

weilte Carl Bellingrodt in Schlesien im Bw Hirschberg und konnte den neuen Star der Deutschen Reichsbahn für

sein Archiv ablichten. Rechts im Hintergrund steht eine E 17. Das elektrifizierte deutsche Netz basiert auf zu-

nächst kleineren Urzellen in verschiedenen Gebieten des Reiches. Meist wurden erst steigungsreiche Strecken

ausgesucht, weil die neue Traktion ihre Vorteile hier besonders gut ausspielen konnte. Eines dieser Netzteile lag

im westlichen Schlesien zwischen Görlitz und Breslau. Zentral war hierbei die kurvenreiche Verbindung durchs

Riesengebirge über Waldenburg (und nicht die flachere Trasse über Liegnitz). Der abgebildete Ellok-Star konnte

auf den Linien im Osten aber nur mit eher mäßigen Geschwindigkeiten glänzen, im Gegensatz zu anderen Linien.

Fotos (2) Carl Bellingrodt Sammlung VOBA

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Nord-Süd-Rollbahn: Hessisches Fachwerk, davor und ein dampfgeführter Güterzug - für solche Motive hatte

Carl Bellingrodt ein geschultes Auge. Wir stehen im Bahnhofsbereich vom Bf. Hoheneiche zwischen Eschwege und

Sontra. Die sog. Nord-Süd-Strecke zwischen Hannover und Würzburg wurde erst nach den veränderten Grenzen

der Nachkriegszeit zu einer der wichtigsten Routen der Bundesbahn mit einer großen Vielfalt an Fernverkehr und

endlosen Güterzügen. Für die meist durchs Mittelgebirge verlaufende Gesamttrasse mussten die starken DB-Loks

herhalten, teilweise mit Vorspann oder an bestimmten Stellen im Schubbetrieb. Ein Jumbo war gut geeignet für

solche Aufgaben. Das Bild ist vom 12.8.1958. Zu jener Zeit war die 44 607 (Bj. 1941) beim Bw Bebra stationiert.

Foto Carl Bellingrodt Sammlung Helmut Dahlhaus

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

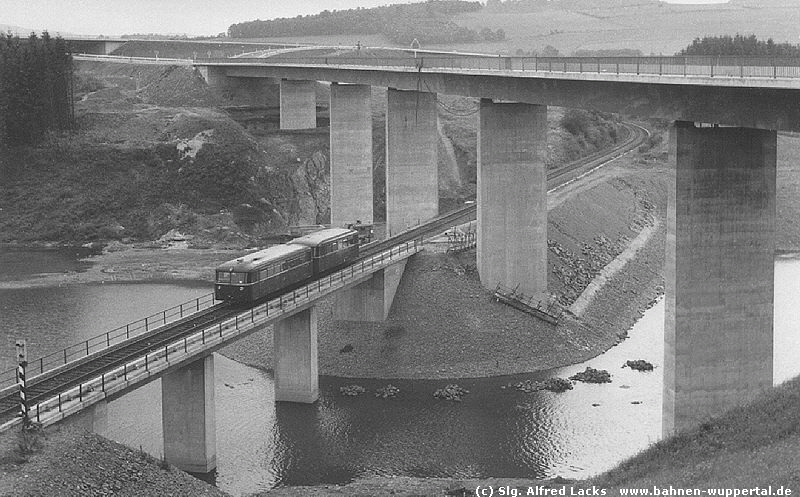

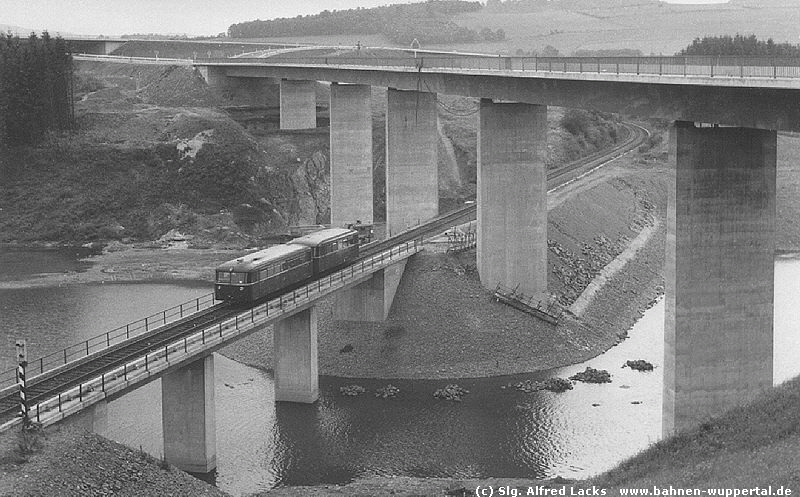

Streckengeschichte: Sehr oft hat Carl Bellingrodt mit seinen informativen Aufnahmen nicht nur Loks und Züge

archivmäßig festgehalten, sondern ebenso landschaftliche oder städtebauliche Teile mit - aus heutiger Sicht -

zahlreichen Veränderungen. Dadurch wurde oft ein wichtiger Beitrag zur Verkehrsgeschichte resp. deren Doku-

mentation geleistet. So auch beim sichtbaren Bild beim Neubaus der Bigge-Talsperre im westlichen Sauerland.

Dieser verzweigte See wurde mit großen landschaftlichen Eingriffen zwischen 1957 und 1964 angelegt, wobei et-

liche Häuser in den Fluten versanken und Mitbürger umgesiedelt wurden. Die musste die Bahnstrecke in diesem

Abschnitt vollkommen neu trassiert werden. An einigen Stellen des Stausees wurden neue Betonbrücken errich-

tet. Der Meister hat etliche Ausbaustufen festgehalten (hier um 1961). VT 95 mit VB 142 waren damals üblich.

Foto Carl Bellingrodt Sammlung Alfred Lacks

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

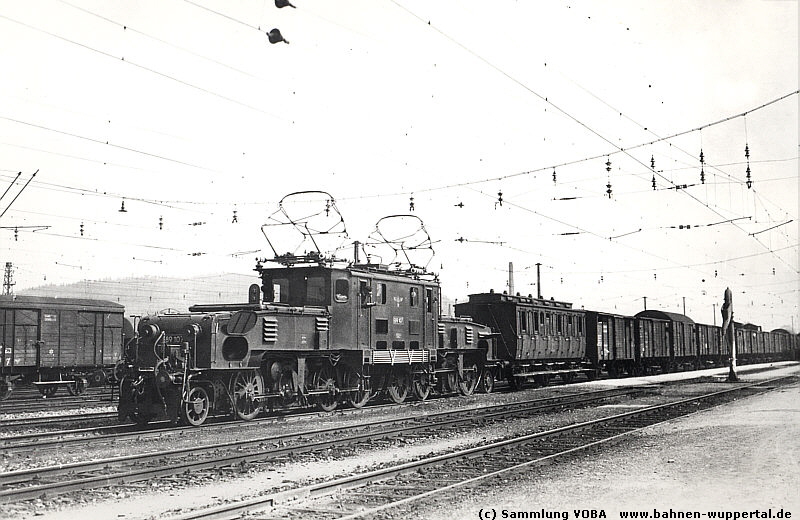

Harmlose Tiere I: In Bezug zu den bekannten schweizerischen Berglokomotiven Be 6/8 und Ce 6/8 mit ihren

gelenkigen Vorbauten wurden auch in Deutschland ähnliche Konstruktionen als “Krokodile” bezeichnet. Wobei

allerdings die schmaleren Formen bei den Schweizerischen Bundesbahnen (und den BBÖ, siehe unten) einer der-

artigen Vorstellung wesentlich mehr entsprachen. Die BR E 93 war die erste schwere Güterlok der Reichsbahn

ohne Laufachsen und wurde in mehreren Serien mit insgesamt 18 Exemplaren zwischen 1933 und 1937 erstellt.

Oben: Das Städtchen Maulbronn ist sehr bekannt durch sein altes Kloster. Die wichtige Hauptstrecke zwischen

Stuttgart und Bruchsal führt mit dem Westbahnhof einige Kilometer außerhalb des Ortes vorbei. Im Jahre 1953

wurde die Ausfahrt durch einen neuen Einschnitt verändert, der alte Tunnel ist über der zweiten Ellok noch zu

erkennen. Die Aufnahme des elektrischen Betriebes erfolgte am 23. Mai 1954. Zu dieser Zeit entstand auch das

Bild mit der E 93 09 und ihrer Schwester (Nr. 12). Im Bauzugdienst eingesetzt ist an diesem Frühlingstag die

55 3457 vom Bw Pforzheim. Mittig: Im Jahre 1937 musste die E 93 08 als moderne Ellok ihrer Zeit auf einer Aus-

stellung in Düsseldorf Flagge zeigen. Dahinter erkennen wir Dieseltriebwagen in schmuckem rot-beigen Farbton

sowie moderne Reisezugwagen. Die Eisenbahn ist natürlich vor dem Krieg noch das zentrale Verkehrsmittel, aber

an der Halle sind unübersehbar in visionärer Ahnung bereits die neuen Zeiten angeschrieben: ”Straßenwesen -

Reichsautobahnen”. Ausstellungen gehörten jahrzehntelang zu zentralen werbewirksamen Plattformen der Eisen-

bahnen. Unten: Massengüter wie Kohle, Erz oder Kalk waren immer wichtige Transportaufgaben für die Eisen-

bahnen und wurden vielfach in sog. Ganzzügen (im Direktverkehr mit Waggons ähnlicher oder identischer Bau-

art) befördert. Loks wie die E 93 17 waren so richtig geeignet für die Beförderung solcher Züge auf den bereits

elektrifizierten Strecken in Süddeutschland. Wir befinden uns am 8.7.1949 am östlichen Endpunkt der Geislinger

Steige unweit vom Bf. Amstetten auf der Alb. Von dieser Station zweigten früher zwei Privatbahnstrecken ab.

Fotos (3) Carl Bellingrodt Sammlung Zeno Pillmann

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

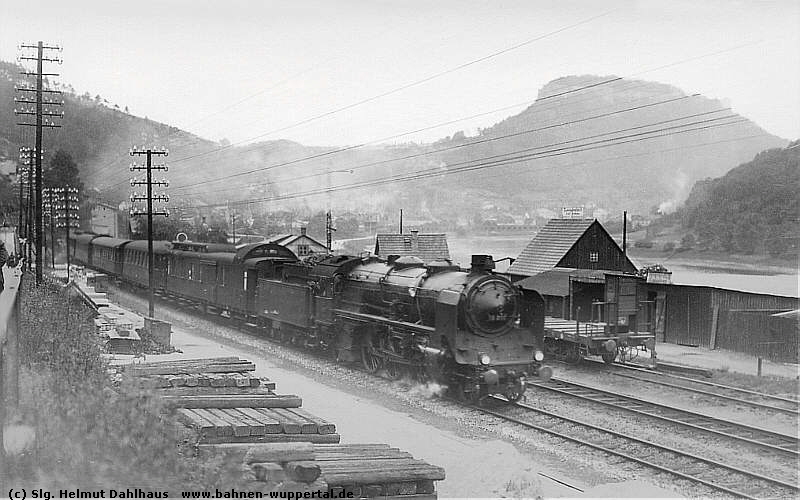

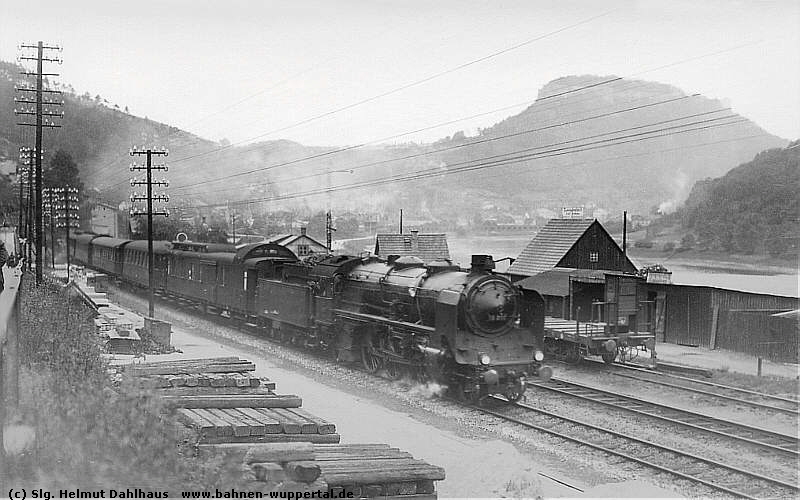

Legendäre Rheinreisen: Die beiden Strecken entlang des Mittelrheins waren öfters das Ziel der Fototouren. Es

gibt hier drei Bilder von der Region, dazu auf eine Type konzentriert, die im Nachhinein auch einen eigenen legen-

dären Ruf begründet hat, die Baureihe 03.10. Zwischen 1939 und 1941 wurden 60 Exemplare gebaut, damals als

Schnellzugloks mit einer Verkleidung. Ein geplanter Weiterbau unterblieb infolge des Krieges. Bei der Bundesbahn

wurden die verbliebenen 26 Maschinen bald wieder aufbereitet und die Verkleidungen demontiert. Oben stehen wir

bei Niederheimbach an der Trasse und bewundern die 03 1021, die uns mit dem E 714 begegnet, und das am 20.

April 1953. Mittig ein Bild aus jenen letzten Tagen, als auf der linken Rheinstrecke noch Dampfloks im Fernverkehr

eingesetzt wurden. Aber die Zeichen der Neuzeit sind nicht zu übersehen und bald werden moderne Fahrzeuge

das Zepter übernehmen. Doch ganz so “unmodern” sind die Rösser der Baureihe an sich nicht, denn erst nach

1956 wurden bei den 26 DB-Maschinen noch neue Kessel eingebaut. Wir befinden uns im Bf. von Brohl (zwischen

Remagen und Andernach) und bewundern die 03 1001 und ihre Schwester Nr. 1016, wie sie mit einem schweren

Schnellzug passieren (4.4.1958). Unten nochmals der E 714 und mit der altbekesselten 03 1022, diesmal am 20.

Mai 1951. Im Hintergrund die Burg Rheinstein bei Trechtingshausen. Nicht weit ist es zum Bahnknoten Binger-

brück. Damals wohl interessanter (03.10er waren ja normal ...) scheint die Wagengarnitur zu sein. Anfang der

1950er Jahre experimentierte die DB mit einigen neuen Doppelstockwagen. Dazu gehörten auch die abgebildeten

älteren Doppelwagen, die bereits vor dem Weltkrieg von der Lübeck-Büchener Eisenbahn eingestellt wurden.

Fotos (3) Carl Bellingrodt Sammlung Helmut Dahlhaus

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

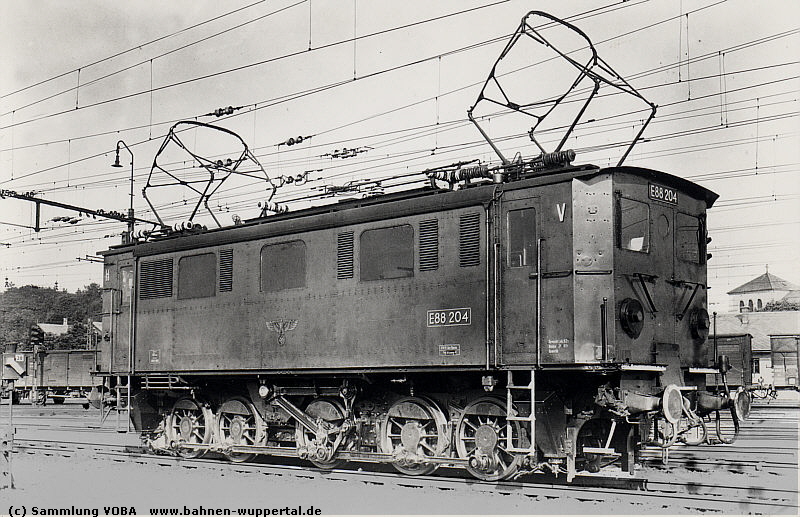

Alpen-Anschluss: Schlimme Zeiten auch für die Bahn, denn sie wurden bei Kriegsvorbereitungen und erst recht

in kriegerischen Jahren meist für unselige Zwecke genutzt und oft missbraucht. Nach Angliederung Österreichs ins

Deutsche Reich anno 1938 wurden die dortigen Eisenbahnen bald den Strukturen der Reichsbahn einverleibt. Auf

die Lokomotiven bezogen umfasste dies somit die Aufgabe, die vorfindlichen Baureihen ins deutsche Bezeichnungs-schema zu übernehmen. Durch simple Umbeschriftungen gab es im Lokpark dann plötzlich “neue” Baureihen. Auf-

grund der historischen Dimension der früheren österreichisch-ungarischen Monarchie mit einer Vielzahl von Einzel-

gebieten und entsprechenden Eisenbahnen fuhren auf dem Netz des Alpenlandes noch zahlreiche (teils uralte)

Dampflok-Exoten herum, die alle erfasst werden mussten. Elektrische Lokomotiven gab es in einer vergleichsweise

ordentlichen Anzahl, aber das war alles überschaubar. Daher war es verständlich, dass sich auch für die Foto-

grafen bald neu Betätiguingsfelder eröffneten. Carl Bellingrodt fuhr ein paar Mal in die einstige Alpenrepublik, und

das bei allen Schwierigkeiten und Gefahren, die damalige Reisen ausmachten. Oben: Im Juni 1942 führte eine Reise

zum Bahnknoten Attnang-Puchheim an der Westbahn zwischen Linz und Salzburg. Die abgedunkelten Laternen der

E 89 107 künden von den argen Zeiten. Für die Güterzugbegleitung musste an diesem Tag ein alter Abteilwagen

herhalten. Die sechszehn “Gebirgslokomotiven” der BBÖ-Reihe 1100 wurden in den Jahren 1923/24 (001-007) und

1926/27 (101-109, etwas stärker) abgenommen. Bei der Reichsbahn erhielten sie die Bezeichnung E 89 mit den

vorhandenen Ordnungsnummern. Bei der ÖBB der Nachkriegtzeit fuhren die österreichischen Krokodile als Baureihe

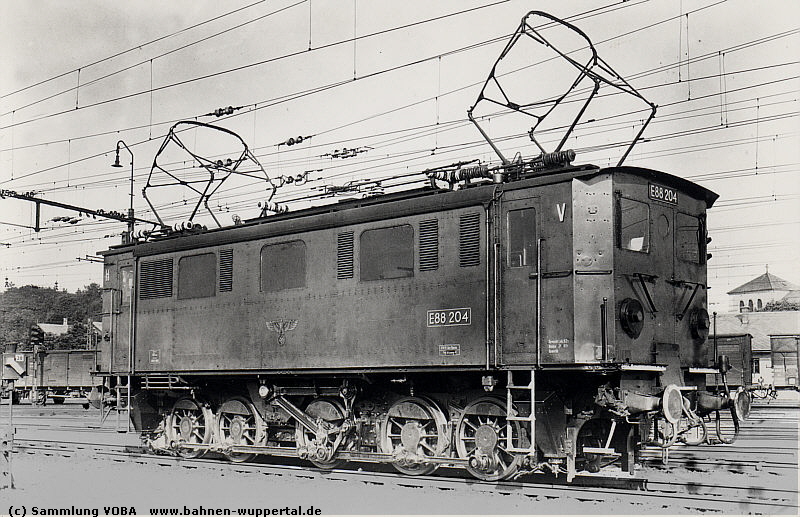

1089/1189 bis 1979. Unten: Die E 88 204 ist nach alter BBÖ-Nummerierung die 1280.04. In den Jahren 1927/28

wurden von dieser Reihe 22 Maschinen geliefert. Die in Österreich vorhandenen ähnlichen Elloks mit der Achsfolge

E wurden alle zur E 88 zusammengefasst, die abgebildete aber infolge der Herkunft als Unterbaureihe E 88.2. Nach

dem Krieg wurde bei den ÖBB die ursprüngliche Bezeichnung übernommen. Aufnahme in typischem DLA-Standard.

Fotos (2) Carl Bellingrodt Sammlung VOBA

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Aus jungen Hobbytagen: Erinnerungen an Carl Bellingrodt

|

|

|

Die Eisenbahnfreunde, die Carl Bellingrodt gekannt haben, werden sicherlich ganz unterschiedliche Erinnerungen an ihn haben. Und je länger man ihn kannte und damit wohl auch älter war/ist, desto intensiver und freundschaftlicher werden die Verbindungen gewesen sein. Über seinen monatlichen Zirkel wurde bereits berichtet, wo seine Wohnung meistens aus allen Nähten platzte und die Hobby-Viren epidemiemäßig nur so herumschwirrten. Auch bei dem Modellbahnern mit dem Ausstellungswagen war man in großem Kreise unter Gleichgesinnten. Weniger konnte man ihm auf seinen Fototouren begegnen und nur verhältnismäßig wenige Fans “durften” ihn mal in kleinstem Kreis direkt begleiten und konnten von seinem großen Fachwissen vor Ort profitieren. Der engere VOBA-Kreis konnte den Meister zum ersten Mal im Mai 1964 in seinem Haus besuchen. Es handelte sich damals um eine handvoll junger Nachwuchsfans im zarten Alter zwischen 12 und 14 Jahren, die natürlich auch einen eigenen Pfiff-Klub unterhielten (zunnächst mit Namen “Rheingold”, dann später “Helvetia”). Alle jene Knaben haben übrigens immer am Eisenbahnhobby festgehalten und sind in der Szene durch etliche Veröffentlichungen bekannt. Der besagte Besuchstermin ist deswegen noch gut in Erinnerung, weil es der Samstag vor der Umstellung der Talstrecke auf elektrischen Betrieb war. Da beim ersten überwindungs-scheuen Anklingeln “Herr Bellingrodt” noch nicht anwesend war, vergnügte man sich zunächst eine Stunde lang auf der benachbarten Fußgängerbrücke die Zeit und erspähte und notierte die vielen bekannten Dampflokbaureihen, mit deren Herrlichkeit es am nächsten Tag schlagartig weitgehend vorbei war. Aber für die Dampfloks hatte man damals nicht unbedingtes Interesse, interessanter schienen viele Loks, die mehr in Süddeutschland fuhren, und das waren “alte” Elloks und Triebwagen. Und so gab es auch als erste Postkarteneinkäufe schwerpunktmäßig solche Motive (E 63, E 80, E 94 usw.). Aber was hieß in jenen Zeiten schon ein “Einkauf”, wenn man als Schüler ein mehr pfennigbezogenes Taschengled hatte? Mehr als drei oder vier Postkarten waren beim ersten Besuch nicht drin. Ob das Carl Bellingrodt wohl wusste? Sicherlich, denn er war den jungen Eisenbahnfreunden gegenüber sehr aufgeschlossen und die Postkarte kostete dann nicht 50 Pfenninge, sondern eben nur deren 40! Dass die jungen Freunde aus Heckinghausen und Langerfeld “im” Archiv vor Staunen und Ehrfurcht mehr als überwältigt waren, dürfte wohl klar sein und insgeheim träumte jeder wahrscheinlich von umfangreichen Regalfächern in den eigene Räumen, wo sich dann unzählige Lokbilder ansammeln konnten. Dabei hatte man selber bisher so gut wie gar nicht fotografiert und sein Wissen primär aus den wenigen Franckh-Büchern und durch Aufschreiben von Loknummern entwickelt. Das sollte sich aber bald gewaltig ändern .... - nicht zuletzt dank der Orientierung an den aufgestellten “Foto-Normen” der Strategen samt etlicher weiterer Besuche in der barmer Siegesstraße. Tolle Zeiten waren das!

|

|

|

|

|

|

|

|

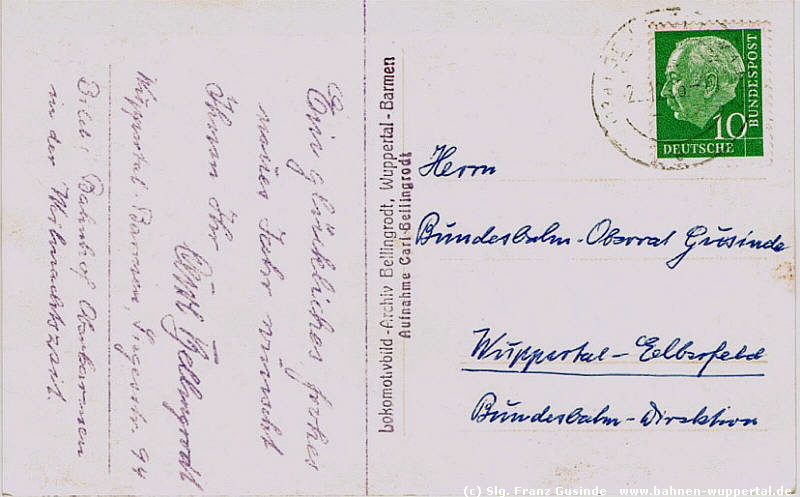

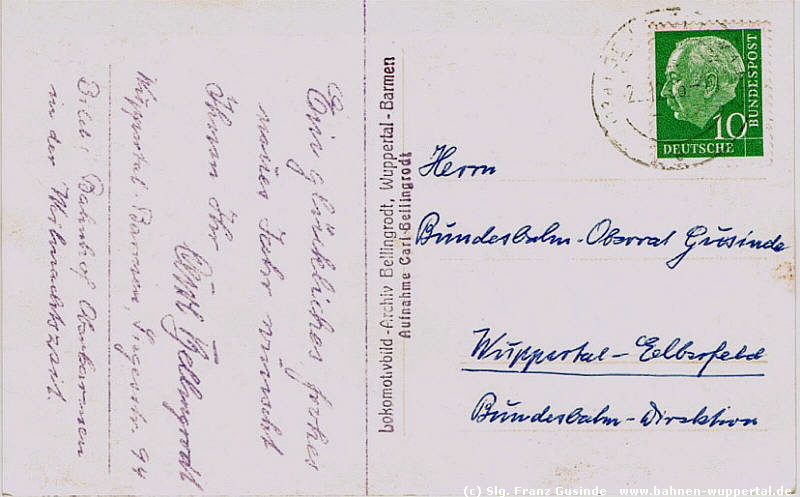

Kontakte, Kontakte: Carl Bellingrodt verkaufte nicht nur seine Bilder, sondern hatte auch intensive Verbindungen

zu Gleichgesinnten und eisenbahnbezogenen Institutionen. Bei brieflichen Kontakten nahm er dann einfach ein

Foto aus seinem Archiv und verschickte das als Postkarte. So auch im vorliegenden Fall, wodurch uns ein schönes

Zeugnis der seinerzeitigen “kommunikativen Gepflogenheiten” geboten wird. Ein Eisenbahnfreund aus dem Tal, Franz

Gusinde, hat uns die Postkarte zur Verfügung gestellt, die mit Datumsstempel vom 23.12.1956 an seinen Vater ver-

schickt wurde. Dieser war damals Dezernent bei der Bundesbahndirektion Wuppertal und fungierte dort u.a. als An-

sprechpartner für den MEC Wuppertal. Carl Bellingrodt war etliche Jahre Vorsitzender des Modellbahnvereins. Die

Postkarte zeigt uns ein fröstelndes Motiv aus Wuppertal-Oberbarmen. Am Bahnsteig steht ein Zug mit einer P 8.

Auf der Postkarte war immer der berühmte Stempel vom Archiv, wobei es davon unterschiedliche Varianten gab.

Foto/Postkarte Carl Bellingrodt Sammlung Franz Gusinde

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

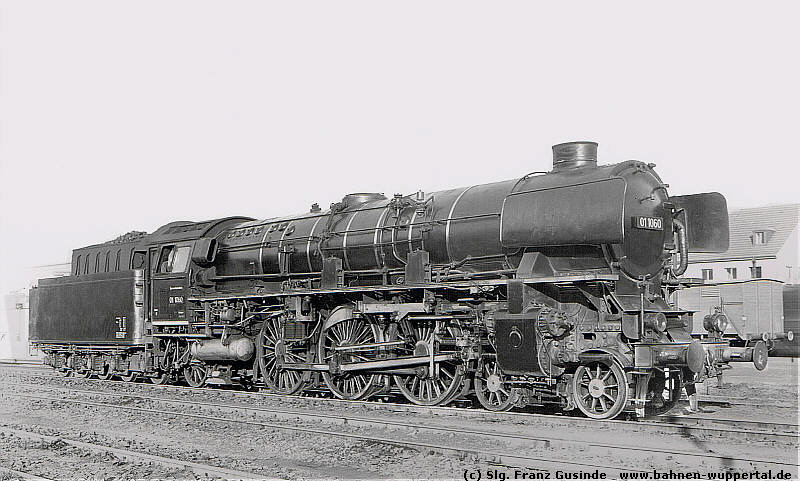

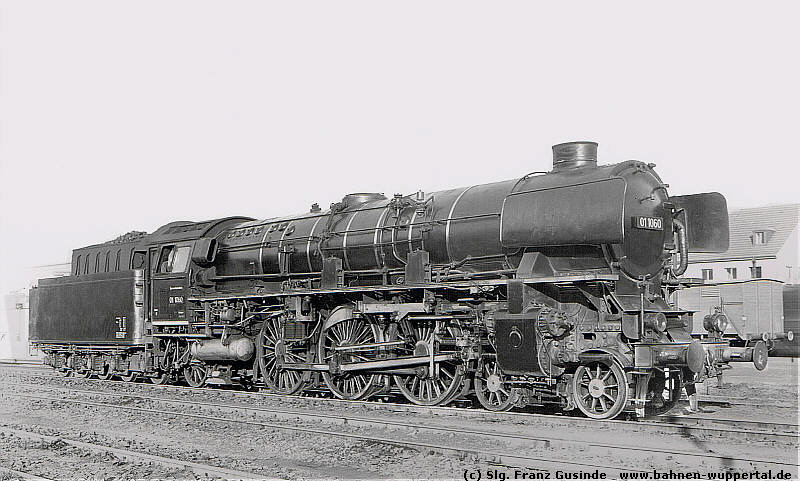

Klassische Ansichten II: Standardbilder dienten nach der Vorstellung Carl Bellingrodts primär der technischen

Dokumentation und sollten möglichst aus verschiedenen Ansichten viele Details vermitteln. Wichtig war daher,

dass die Maschinen gut ausgeleuchtet präsentiert wurden, was besonders das oft dunklere Fahrwerk betraf. Oft

wurden dazu bei den Handabzügen störende Elemente abgedeckt oder stark aufgehellt. Oben: Die ab 1937 ge-

bauten 55 Loks der Reihe 01.10 waren die Dampfstars bei den deutschen Bahnen, vor dem Krieg bei der Reichs-

bahn mit Verkleidung, später bei der Bundesbahn im hochwertigen Fernverkehr. Ab 1953 bekamen alle Rösser

bei der DB Neubaukessel und einige eine Ölhauptfeuerung. Die (Neu-)Abnahme der 01 1060 war am 4.12.1953,

sie machte dann vom Bw Hagen-Eck aus die Trassen unsicher. Von hier könnte das Bild am 24.1.1954 stammen.

Unten: Die Kleinbildfilme konnten mit den Plattenaufnahmen qualitativ nicht mithalten, aber damit waren bequem

Buntfotos anzufertigen. Problematisch war aber hier die mangelnde Nachbearbeitungsmöglichkeit, was gut am

Fahrwerksbereich zu sehen ist. Mit den heutigen Bildbearbeitungsprogrammen gibt es zum Glück mehr Möglich-

keiten. Wir befinden uns Ende der 1950er im Bw Hamm, wo die 50 1503 damals auch stationiert war. Die Lok hat

den 1951 entwickelten sog. Giesl-Ejektor, der sich bei der Bundesbahn nicht durchsetzen konnte. Gut sichtbar

war dieser am für uns ungewohnten Flachschornstein (“Quetschesse” genannt), und dabei wollte man mittels

fächerartiger Blasrohre einen verbesserten Saugzug und eine höhere Energieausnutzung erzielen. Bei den Bahnen

unserer östlichen Nachbarn wurden etliche Dampfer damit ausgestattet, bei der DDR-Reichsbahn über 500.

Fotos (2) Carl Bellingrodt oben Sammlung Franz Gusinde unten Sammlung Helmut Dahlhaus

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Wenn Schönheiten sich verkleiden: Die Umhüllung von Dampflokomotiven sollte in erster Linie durch günstigeres

Strömungsverhalten die Effizienz derselben verbessern helfen. Dass sie dadurch meist windschnittiger aussahen,

war wohl eher etwas für die Bahn-Ästheten. Bei den unterschiedlichen Typen gab es etliche Ausführungen, zumal

sie mit einer Vielzahl von Einzelblechen auf die jeweiligen Maschinen zugeschnitten werden mussten. Ein nicht zu

unterschätzendes Problem war die eher umständliche Wartung der Lokomotiven, denn die musste ja gewährleistet

bleiben. Nach dem Krieg fuhren viele Exemplare mit Teilverkleidungen herum und vermittelten einen mehr trostlosen

Eindruck. Oben befinden wir uns mitten im Krieg bei einer Reise in die “Ostmark” im Bahnknoten Attnang-Puchheim

(4.6.1942). Die sog. Westbahn Wien - Salzburg war erst teilweise elektrifiziert und so mussten auf bestimmten

Abschnitten die Dampfrösser die schweren Schnellzüge befördern. Im Bild sehen wir die 03 1090 mit ausgeschnit-

tener Triebwerksverkleidung als Zuglok vom D 121. Mittig begegnen wir einem wirklichen Star der Reichsbahn, der

05 002. Zusammen mit ihrer Schwester wurde die mächtige Maschine 1935 in Dienst gestellt. Zwei Jahre später gab

es noch die 003 mit einem Frontführerstand. Am 11. Mai 1936 wurde von unserem Vollblutross mit 200,4 km/h ein

damaliger Weltrekord für Dampfloks aufgestellt. Die Fahrzeuge sollten den Expressverkehr beschleunige, lagen aber

schon stark in Konkurrenz zu den in Bau und Dienst stehenden Schnelltriebwagen. Eingesetzt wurden sie primär

auf der Flachlandstrecke zwischen der Reichshauptstadt und Hamburg-Altona, wo sie auch stationiert waren. Nach

Angaben vom Meister ist das der FD 23 auf seinem Weg nach Berlin. Das Bild entstand am 6.6.1938 in Aumühle,

gleich hinter Hamburg. Unten: Den Fotostandort kennen wir, es ist Hoheneiche im Hessischen Bergland südlich

Eschwege (12.8.1958). Offenbar hat unser Fotograf auf diesen Zug gewartet und dabei eben andere Züge “mit-

genommen”. Es ist der D 167, welcher mit der neuen 10 001 bespannt ist. Die Teilverkleidung kann man von der

äußeren Erscheinung her als durchaus gelungen bezeichnen, aber für diese Art von Loks war Ende der 1950er

Jahre kein Bedarf mehr. Die 001 hatte anno 1957 zunächst eine Ölzusatzfeuerung, die 002 eine Ölhauptfeuerung.

Fotos (3) Carl Bellingrodt Sammlung Helmut Dahlhaus

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

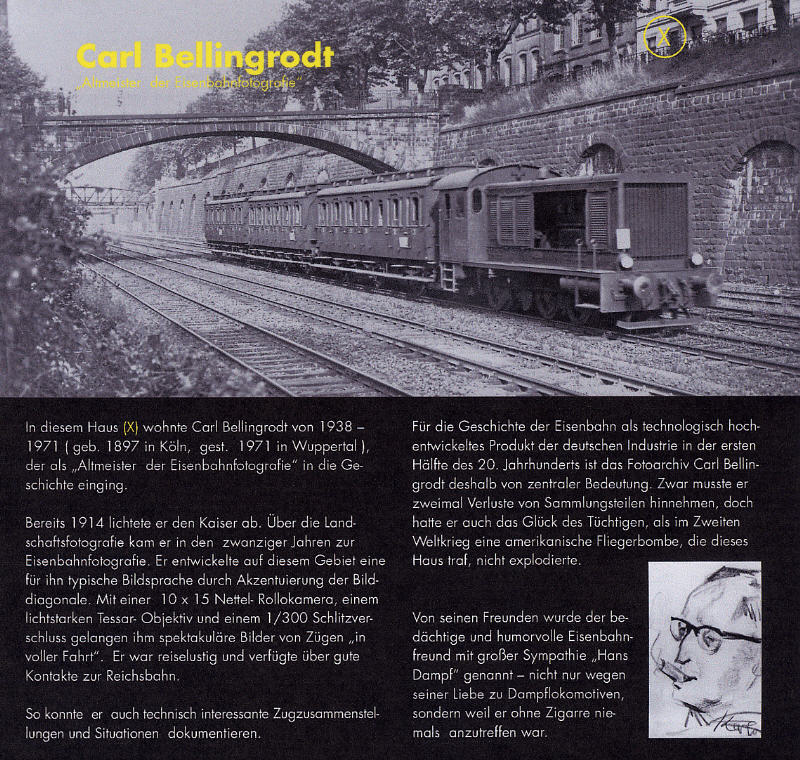

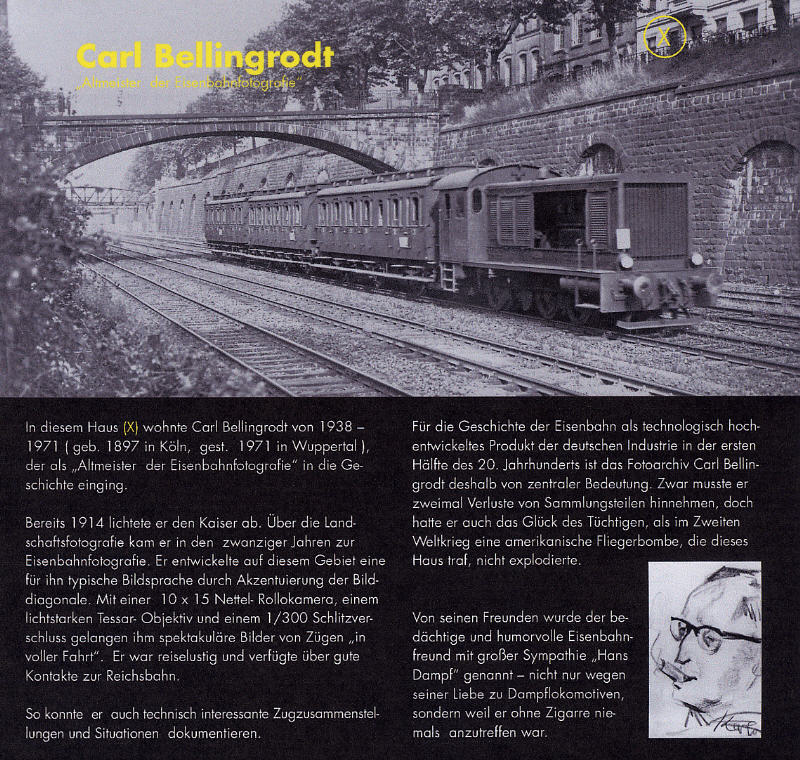

Ehre, wem Ehre gebührt! Nach etlicher Zeit Vorbereitung war es endlich soweit: Seit dem 28. August 2009 gibt

es am langjährigen Wohnort von Bellingrodts in der Siegesstraße 94 in Wuppertal-Barmen eine Gedenktafel für den

Meister. Im Beisein seiner Tochter Ursula Arlowski, einigen Weggefährten aus seinem legendären Sonntagszirkel

und anderen Eisenbahnfans wurde die Tafel von Oberbürgermeister Peter Jung feierlich enthüllt. Dieser bewegte

sich auf bekanntem Terrain, denn er ist seit langem begeisterter Eisenbahn- und Modellbahnfeund. Es wurde an

alte Zeiten erinnert, nicht wenige der Anwesenden trafen sich nach Jahren wieder, und ein Bahnfreund hatte gar

eine alte Plattenkamera mitgebracht, ähnlich der von Carl Bellingrodt. Die Tafel hat eine Größe von ca. 32 x 32 cm

und zeigt ein Zugmotiv mit einigen erklärenden Infos. Wir können nicht verhehlen, dass auch unser Arbeitskreis

nicht untätig an deren Zustandekommen war. In der Stadt gibt es über 200 solcher Tafeln, die auf Gebäude oder

bekannte Persönlichkeiten hinweisen und im Zusammenspiel von Geschichtswerkstatt, Historischem Zentrum

und dem Medienzentrum entworfen werden. Oft findet man sie entlang einiger sog. Industriekulturrouten in den

Stadtbezirken. Die Siegesstraße liegt oberhalb der Strecke zwischen den Stationen Barmen und Unterbarmen.

Vorlage AK Bahnen Wuppertal/Medienzentrum Wuppertal

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Mit dem Rheinblitz über die Berge: Etliche der Triebwagen vom einmaligen Schnellverkehrsnetz der Reichsbahn

verblieben nach dem Krieg im Westen und wurden von der Bundesbahn aufgearbeitet und in einzelne VT-Baureihen

eingeordnet. Man integrierte sie dann in das sich bald entwickelnde F-Zugnetz und sie fuhren bis 1959 (u. a. Kurse

zwischen Köln und Hannover durchs Wuppertal). Zu den Paraderollen gehörte dabei die “Rheinblitz”-Gruppe, die

zeitweise als vierfach gekuppelte Gesamteinheit (und dies zwischen Köln und Mainz) mit mehreren Einzelzugläufen

zwischen Dortmund und Basel/München verkehrte. Die beiden Münchener Züge fuhren sowohl über Stuttgart als

auch über Würzburg - und dort in den Mittelgebirgen war vom Rhein nichts mehr zu sehen .... Im Bild ein VT 06

auf der Spessartrampe Laufach - Heigenbrücken, wo auf dem Gegengleis zwei preußische Schiebeloks (95.0 und

94.5) entgegenkommen. Die Züge trugen damals nicht das übliche DB-Rot, sondern waren taubenblau lackiert.

Foto Carl Bellingrodt Sammlung Franz Gusinde

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Harmlose Krokodile II: Die Baureihe E 94 gilt als Weiterentwicklung der E 93 und ist in der äußeren Erscheinung

für Außenstehende leicht zu verwechseln. Von dieser neuen Reihe wurden aber von 1940 bis 1945 immerhin 146

Exemplare in Dienst genommen. Nach dem Krieg gab es noch Neubauten, teilweise aus bereits vorhandenen Bau-

gruppen. Oben: Ein Blick auf den Bahnhofsbereich der Reichsstadt Esslingen am Neckar. Ostwärts geht es durch

das verkehrsreiche Neckar- und Filstal weiter zur berüchtigten Geislinger Steige, seit Jahrzehnten ein Bollwerk für

oder besser gegen erwünschte flotte Verkehrstrassen. Vorspanndienste oder Nachschubleistungen sind hier auch

heute noch bei schweren Güterzügen notwendig. Im Bild sehen wir einen tollen gemischten Frachtenzug mit et-

lichen Güterwagen der Bauart G 10. Für die E 94 131 und 056 (1944/42) gilt es die Kräfte zu bündeln, und das

anno 1958. Mittig: Eine ungewöhnliche Szene hat der Altmeister hier festgehalten. Für eine Ausstellung musste

die E 94 145 anno 1950 herhalten und dazu das vertraute Schienennetz verlassen. Mit dem achtachsigen Cule-

meyer-Transporter ging die Tour weiter. Das Gewicht der Lok scheint dabei mächtig auf das Straßenfahrzeug zu

drücken. Die 145 ist eine “Teile-Lok”. Denn der mechanische Teil, von der Wiener Lokfabrik Floridsdorf erstellt, kam

1944 zur Rbd München und wurde dort bei einem Bombenangriff Anfang 1945 schwer beschädigt. Im Jahre 1950

wurde sie von den Firmen AEG und Krauss-Maffei zusammengebaut und im November des Jahres an die DB über-

geben (Bw Augsburg). Übrigens, die Szene ist ein tolles Motiv für die Modellbahner, wenn man mal einen Dummy

oder ein defektes Modell übrig hat. Unten: Eine Tour ging anno 1960 in den Spessart, wo die elektrische Traktion

- mit den gewöhnungsbedürftigen Betonmasten - noch nicht allzu lange heimisch ist. Der Meister hat sich jenseits

der Rampe etwas oberhalb von Wiesthal postiert. Beim abgebildeten P 2382 hilft die E 94 281 (Nachbau 1956)

nach Angaben des Fotografen der E 44 068 (Bj. 1937). Ob die ersten beiden Waggons Planleistungen sind oder?

Fotos (3) Carl Bellingrodt oben Sammlung VOBA mittig und unten Sammlung Zeno Pillmann

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Auf zu den Nordlichtern: Der gesamte norddeutsche Raum war vor dem Weltkrieg eisenbahnmäßig weitgehend

geprägt von preußischen Maschinen und späteren Einheitsloks. Dazu kamen einige Exoten aus Mecklenburg sowie

die Rösser der Privatbahnen. Aufgrund der topografischen Gegebenheiten kam man öfters mit schwächeren Loks

aus oder konnte sehr lange Züge bewegen und auf den sog. Rollbahnen recht flott fahren. Auch nach dem Krieg

lagen hier die Rennstrecken der Dampf- und Dieselloks. Oben sind wir am 10.4.1939 auf dem Hbf Lübeck zugegen,

wo P 75 mit zwei Maschinen bespannt ist. Vorne fährt 17 305 von der einige Zeit zuvor verstaatlichten Lübeck-

Büchener-Eisenbahngesellschaft. Sie gehörte zu acht Loks der von der LBE beschafften Reihe pr S 10.2. Als Zug-

lok fungiert die 24 020, als ”Steppenperd” die kleinste Einheits-Personenzuglok der DRG. Hiervon wurden 95 Exem-

plare ab 1926 in Betrieb genommen. Mittig sehen wir die 17 302 (ex S 10, aber von der LBE zur S 10.2 umgebaut).

An die LBE wurden sieben S 10 geliefert. Acht S 10.2 sowie vier umgebaute S 10 der LBE wurden bei der Reichs-

bahn als BR 17.3 geführt. Die Unterschiede sind gut im Bereich Führerhaus/Umlaufblech erkennbar. Die Lok be-

spannt den D 118 aus Stralsund, der am Schluss einen Schlafwagen aus Oslo führt. Der Standort am5.5.1938 ist

am Bahnhof Berliner Tor in Hamburg, wo es die Verzweigung der Trassen Richtung Lübeck und Berlin gibt. Unten:

Der Meister ist früh aufgestanden und hat mit der Schattenbildung stark zu kämpfen. Von dieser Brücke gab es

immer einen tollen Blick auf den Hamburger Hbf, wo der Zugverkehr quasi nie aufhört(e). Ende der 1950er Jahre

konnte man die 01 231 erwischen, wie sie gerade mit einem Schnellzug Richtung Bremen ausfährt. Die Lok war

die zweitletzt erstellte Maschine der zwischen 1925 und 1938 beschafften eindrucksvollen Reihe der Reichsbahn.

Die Nahverkehrsfreunde bewundern die Straßenbahnen, die aus der Hansestadt schon lange verschwunden sind.

Fotos (3) Carl Bellingrodt Sammlung Helmut Dahlhaus

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Zeitlose Eleganz auf vier Rädern: Die Baureihe V 200 kann eisenbahnbezogen als ein wesentliches Sinnbild des

wirtschaftlichen Aufschwungs der 1950er Jahre angesehen werden. Die Loktype wurde durch Bilder und Anzeigen

auch in der Bevölkerung sehr bekannt und weckte die Sehnsüchte nach komfortablem und schnellem Reisen. Auch

die Modellbahnfirmen trugen zur Imageverbreitung stark bei. Ab 1953 wurden 86 Maschinen der Reihe V 200.0 ab-

geliefert und kamen in den hochwertigen Zugdienst, ab 1962 folgten 50 ähnliche Exemplare als Reihe V 200.1. Hier

stehen wir an der Ruhrbrücke in Wetter und bestaunen die V 200 004 mit dem “Gambrinus”. Dieser war der Fern-

schnellzug mit dem längsten Laufweg auf dem DB-Netz und verkehrte zwischen Hamburg und München über Köln.

Foto Carl Bellingrodt Sammlung Alfred Lacks

|

|

|

|

|

Das fotografische Erbe von Carl Bellingrodt

|

|

|

Nach dem Tod von Carl Bellingrodt im Jahre 1971 wurde das Archiv noch einige Jahre von seiner Frau an bekannter Stelle weiter verwaltet und man konnte auch noch Postkarten erwerben. Das Material an Negativplatten und Negativfilmen wurde dann an einen Verlag veräußert, wobei beim Tranport wohl etliche Glasplatten zerstört wurden. Aufgrund der schon fast professionellen Öffentlichkeitsarbeit des Altmeisters mit bereits frühzeitigen Verkäufen der Abzüge an Verlage und Privatpersonen gibt es heute eine große Menge von Institutionen und Eisenbahnfreunden, die mehr oder minder umfangreiche Sammlungen von originalen Abzügen von Bellingrodt-Bildern (bzw. DLA-Aufnahmen) besitzen. Wobei man anmerken muss, dass die Postkarten aufgrund der individuellen Herstellung per Hand durchaus unterschiedliche Abbildungs-Qualitäten besitzen. Eine Sammlung mit der umfangreichsten Anzahl von Originalabzügen konnte vor einigen Jahren von einer Privatperson aus dem Wuppertal erworben werden, nachdem der Bestand jahrelang mehr als verschollen galt resp. nur wenige Eingeweihte von der Weiterexistenz dieses Postkartenarchivs wussten. Der Bestand an Farbaufnahmen ist auch weitgehend in privater Hand vorhanden. Aufgrund des mittlerweile umfangreichen medialen Angebots an Eisenbahn- und Modellbahnzeitschriften und diesbezüglichen Büchern ist die Veröffentlichung von Bellingrodt-Bildern an sich “normal” und ein Zugang zu diesen historischen Leckerbissen einem großen Kreis von Bahnfreunden möglich. Entsprechende Aufnahmen sind meist ein Highlight von Aufsätzen bzw. Abschnitten, und - nicht zu unterschätzen - viele Publikationen wären ohne die alten Bilder von Carl Bellingrodt meist nur Stückwerk.

Neben diesem mehr materiellen Aspekt ist das besagte “Erbe” aber auch in anderer Hinsicht festzuhalten. Denn unzählige Fotofreunde haben sich in ihrem eigenen Schaffen an den Fotokünsten von Carl Bellingrodt orientiert resp. sind so in das fotomäßige Hobbyleben hineingewachsen. Zwar war es nur einem kleinen Kreis von Bahnfreunden vergönnt, mit dem Meister zusammen mal auf Tour zu gehen, aber den Bezug zu den Motiven stellten viele her. Die “Standardaufnahme” wurde auch ein zentrales Ziel für die Archivierung der eigenen Bilder und ebenso suchte man ausgewählte Stellen entlang der Trassen, wo man die “Eisenbahn und Landschaft” einfangen konnte. Dass man qualitativ oft nicht mithalten konnte, knauserte so manchen Fan, aber die Zeiten von unhandlichen Plattenkameras waren eben vorbei.

|

|

|

|

|

|

|

|

Die 18er, eine heiße Nummer: Die sogenannten Pacific-Schnellzugloks aus dem Bestand des Länderbahnparks

fanden sich bei der Reichsbahn im neuen - ab 1925 endgültigen - Bezeichnungsschema allesamt unter der Reihe

18 wieder. Es handelte sich dabei um Maschinen mit der Achsfolge 2´C 1´, die nach der amerikanischen Bezeich-

nungsart den “Pacific”-Typen zugeteilt wurden (Loks mit anderer Achsfolge hießen dort bspw. Mikado oder At-

lantic). Entsprechend der unterschiedlichen Herkunft aus den einzelnen Länderbahnen (die für sich durchweg

eigene technische Entwicklungen widerspiegelten) wurden die jeweiligen Exemplare verschiedenen Unterbaureihen

zugeordnet. Im Verhältnis zu den sog. Einheitsbaureihen der Reichsbahn gab es zahlenmäßig jeweils geringere Be-

stände, natürlich aufgrund der besagten Herkunft eben auch älteren Semesters. Daher waren diese Fahrzeuge

gerade bei den Lokfreunden der Nachkriegszeit etwas “Besonderes”, die - meist regional verstreut - leider nicht

von den Massen der Fotofans erlebt werden konnten. Oben: Die 18 010 gehörte zu einem zehn Maschinen umfas-

senden Park der ab 1917 gebauten Reihe XVIII H der Sächsischen Statatsbahn (bei der Reichsbahn Reihe 18.0).

Man kann sie als besonders formschön einstufen und es wurden hervorragende Leistungen erbracht. Sie blieben

nach dem Krieg allesamt im angestammten ostdeutschen Raum. Am 21.6.1935 unternahm der Meister eine Reise

ins schöne Elbsandsteingebirge, wo er den D 62 in Königstein einfangen konnte. Der Ort mit der Festung liegt im

Abschnitt Pirna - Bad Schandau der Magistrale Dresden - Prag. Unten: Die Loks der württembergischen Reihe C

wurden bei der Reichsbahn als Unterbaureihe 18.1 immatrikuliert. Sie waren von den Abmessungen die kleinste

Pacific-Maschine des 18er-Stalls, galt aber auf den vielfach hügeligen Strecken als sehr leistungsfähige Rösser.

Ab 1909 wurden 41 Maschinen gebaut. Aufgrund ihrer eleganten Erscheinung bezeichntet man sie oft als “schöne

Württembergerin”. Die 18 107 kommt uns am 24.6.1934 mit dem P 3391 entgegen, mit preußischen und württem-

bergischen Personenwagen. Auf Tour ist der Meister bei Hausen im Donautal (Strecke Tuttlingen - Sigmaringen).

Fotos (2) Carl Bellingrodt Sammlung Helmut Dahlhaus

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Und weiter geht es mit der 18. Oben: Das ist eine ehemals badische Lok der Baureihe IV h (spätere DR-Reihe

18.3), von der ab 1918 zwanzig Exemplare gebaut wurden. Primär liefen sie am Oberrhein zwischen Mannheim und

Basel. Drei wurden nach dem Krieg bei der DB etwas modernisiert (316, 319, 323) und waren Versuchsloks beim

Bundeszentralamt in Minden. Die abgebildete 18 323 sehen wir am 8.6.1957 mit einem Messzug in Bebra. Diese Lok

fuhr sogar bis 1969, zuletzt gab es etliche Sonderfahrten. Mittig sind wir im südwestlichsten Zipfel von Bayern in

der Inselstadt Lindau im Bodensee. Die Altstadt mit dem Hauptbahnhof ist durch einen Damm mit dem Seeufer ver-

bunden. Die beiden linken Gleise gehören zur Allgäustrecke von München - Kempten. Die rechten Gleise sind mit

dem Güterbahnhof in Lindau-Reutin verbunden, von wo die Trasse weiter nach Österreich und in die Schweiz führt.

Am 6.9.1953 ist Carl Bellingrodt auf Südtour und kann die 18 502 vor dem D 72 ablichten. Die Lok war Mitglied der

stolzen bayerischen Baureihe S 3/6, die ab 1908 in mehreren Serien gebaut wurde. Bei der Reichsbahn wurde sie

als Unterbaureihe 18.4/5 eingeordnet. Unten: Hier beobachten wir die 18 603 vor dem D 159 bei der Ausfahrt aus

dem Heidelberger Hbf, das im Jahre 1954. Bekanntlich gab es hier bis 1955 einen Kopfbahnhof, wodurch etliche

hochwertige Fernzüge die Stadt links liegen ließen. Wer ganz genau hinschaut, kann rechts über dem Stellwerk das

alte Schloss ausmachen. Die Maschine gehört zu einem Park von dreißig Lokomotiven, die ab 1953 von der Bundes-

bahn aus Rössern der bayerischen Baureihe S 3/6 (der Serie 18 509-548) umgebaut wurden und zur neuen DB-

Unterreihe 18.6 zählten. Bis Mitte der 1960er Jahre waren sie vom Bw Lindau aus im Allgäu bis München eingesetzt.

Fotos (3) Carl Bellingrodt Sammlung Helmut Dahlhaus

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Carl Bellingrodt - ein Leben für die Eisenbahn

|

|

|

|

|

|

|

|

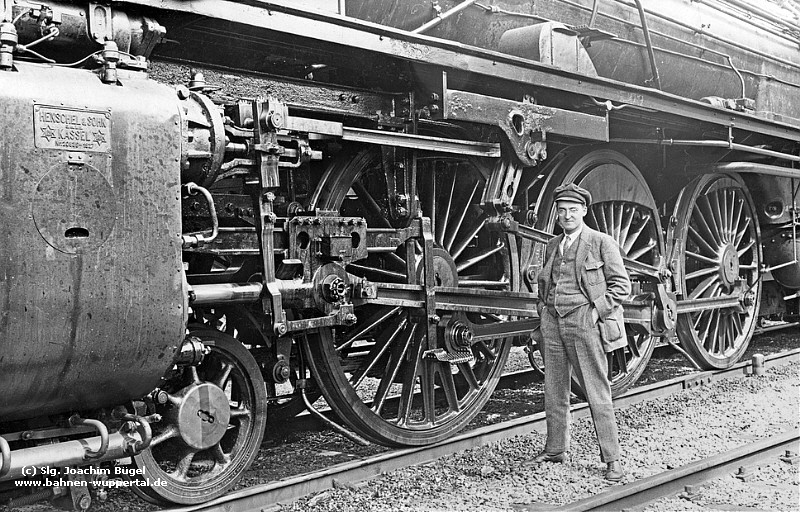

Der Meister und seine große Leidenschaft: Ein Bild vom 22. August 1932, als wir Carl Bellingrodt auf einer seiner

Fototrips in seiner Geburtsstadt Köln im Betriebswerk Betriebsbahnhof antreffen. Das Bw Köln Bbf war ein “stolzes”

Depot mit etlichen Schnellzugdampfloks. Da in Köln viele Züge begannen bzw. endeten, konnte man dort ebenso

diverse Maschinen aus anderen Betriebswerken antreffen. Hier hat sich der Bahnfreund neben der 01 032 postiert.

Foto DLA Sammlung Joachim Bügel

|

|

|

|

|

Neben den besagten unzähligen Einzelbildern von Carl Bellingrodt in vielen Zeitschriften und Büchern gibt es schon seit Jahren einige Bildbände, die sich ausschließlich auf seinen Archivbestand aus der Reichsbahn- und Bundesbahnzeit beziehen. Dazu sind aber auch zwei Werke auf dem Markt, die sich speziell mit der Person Carl Bellingrodt beschäftigen und Hintergründe seines fotografischen Schaffens erläutern. Erst in diesem Rahmen wird deutlich, welche Leistung der Fotomeister überhaupt erbracht hat und wie groß sein Stellenwert im Rahmen der eisenbahnhistorischen Dokumentation ist. Im Zeitalter der mobilen Gesellschaft, von viel Freizeit und auch meist günstigeren finanziellen Rahmenbedingungen samt hochentwickelter Kameratechnik wird dies durchweg übersehen und das Geschaffene als Normalität angesehen. Und man gerät leicht in Gefahr, über vermeintliche Unvollkommenheiten wie falsche Loknummern-Angaben oder fehlende Reisegebiete oder doch micjt so gute Aufnahmen zu nörgeln!

Wer sich über den Eisenbahnfreund Carl Bellingrodt informieren will, dem seien diese beiden Bücher empfohlen:

Brinker, Helmut/Ursula Arlowski/Alfred B. Gottwaldt: Meisterfotos aus der großen Eisenbahnzeit, Verlag GeraMond, München 2004

Wenzel, Hansjürgen (Hrsg.): Ein Leben für die Eisenbahn-Photographie. Carl Bellingrodt und unser berühmtes Lokomotivbild-Archiv, EK-Verlag, Freiburg (Brsg.) 2004

Für ein weiteres Projekt - einer ganz anderen Dimension - wurde im Jahre 2011 der Grundstein gelegt. In einer mehrbändigen Buchreihe sollte weitgehend ein Gesamtwerk des Meisters präsentiert werden, das nach etlichen Jahren so etwa 15.000 Aufnahmen umfassen könnte! Dann würde es in den Interessentenkreisen kaum noch “geheime” Bahnmotive geben und wohl auch dem Ansinnen von Carl Bellingrodt entsprochen, seine historisch sehr wertvollen Bilder einem möglichst breitem Publikum zu präsentieren. In angemessenem und übersichtlichem Rahmen dürfte somit ein wichtiger Beitrag zur deutschen Verkehrsgeschichte festgeschrieben werden. Die ersten drei Bände sind zwischen 2011 und 2013 erschienen mit Fotos aus der Reichsbahnzeit - und die bergisch-märkischen Eisenbahnfreunde werden anteilsmäßig besonders bedacht. Nach dem plötzlichem Tode des Herausgebers der Buchreihe und Bellingrodt-Experten, Helmut Brinker, im Frühjahr 2015 ist das Projekt aber nun erst gestoppt. Ob es irgendwie weitergehen kann, bleibt unklar.

Brinker, Helmut (Hrsg.): Carl Bellingrodt - Das fotografische Werk, Band 1: Reichsbahnzeit - Baureihen 01 bis 45; Band 2: Reichsbahnzeit - Baureihen 50 - 99; Band 3: Reichsbahnzeit: Elloks, Triebwagen, Österreich; DGEG-Medien, Hövelhof 2011/12/13

Die Bücher gibt es im Buchhandel oder direkt bei den Verlagen. Siehe hierzu und zu weiterer regionaler Bahnliteratur die Übersicht auf unserer Archiv-Seite.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Home Bahnen Eisenbahnen WSW-Bahnen Aktuelles Archiv Modellbau Service Partner Impressum

|